Статьи

Айтрекинг в науке: особенности чтения вслух и «про себя» у детей с дислексией

Чтение – неотъемлемая часть жизни человека, однако многие сталкиваются с проблемами при освоении этого базового навыка. Одной из распространенных причин является дислексия – стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на отсутствие нарушений слуха и речи, наличие достаточного уровня интеллектуального развития и условий для обучения.

Термин «дислексия» сам по себе является предметом споров среди специалистов разных профилей – педагогов, когнитивистов, неврологов. Одни не верят в существование такого неврологического расстройства, другие же считают его скорее «обобщающим термином» для всех нарушений чтения, нежели конкретным диагнозом. Так или иначе, эти споры не отменяют тех трудностей, с которыми регулярно сталкиваются миллионы людей. По данным Международной ассоциации дислексии (International Dyslexia Association) порядка 17-23% всего населения Земли имеют отдельные симптомы дислексии и связанные с ней проблемы: медленное чтение, плохое письмо, слабая грамматика.

Диагноз «дислексия» может быть поставлен в том случае, если симптомы устойчивы на протяжении более полугода, проявляются в различных средах, например, дома, в школе, других общественных местах и влияют на продуктивность человека. Дислексия может быть как врожденной, так и приобретенной в результате пережитого опыта, обычно инсульта или другой черепно-мозговой травмы. Когда симптомы проявляются с раннего возраста, дислексию называют «развивающейся».

Использование айтрекинга позволяет глубже понять специфику чтения у людей с развивающейся дислексией, что было подтверждено рядом исследований (Крибер и др., 2017; Ворстиус, Радак и Лониганб, 2014; Тейлор, 2006). Также проводились сравнительные анализы показателей чтения у дислексиков и «типичных» читателей без дислексии.

Само по себе чтение подразделяют на два режима – чтение вслух и чтение молча («про себя»). Первое является более сложным процессом, поскольку когнитивная нагрузка увеличивается, а значит и ресурсов на произношение, расстановку интонаций и ударений в словах требуется больше. На первый взгляд кажется очевидным, что такой режим чтения является менее предпочтительным для читателей, однако недавнее исследование, проведенное греческим правительственным агентством, показало, что это не так. В эксперименте приняли участие 130 школьников разного возраста, включая 61 с официально поставленным диагнозом дислексия (И. Смирнакис, В. Андреадакис, А. Рина, Н. Бοуфашрентин, И.М. Асланидес, 2021).

Для понимания того, как с возрастом меняются предпочтения относительно режимов чтения, ученики с 3 по 11 класс были разделены на три группы в соответствии с годом обучения. Дети читали вслух и «про себя» один и тот же текст, который был составлен специально для исследования и подходил для всех возрастных групп. По содержанию текст соответствовал среднему уровню сложности для начальной школы. Хотя основная задача заключалась в точном, а не быстром прочтении текста, скорость чтения оценивалась при анализе и являлась одним из параметров айтрекинга. В среднем, по мере «взросления» скорость чтения у учеников увеличивалась во всех группах, однако учащиеся с дислексией демонстрировали более медленный прогресс, чем типичные читатели. Более любопытные результаты были получены при сравнении чтения вслух и «про себя».

У детей, испытывающих трудности в освоении звукобуквенных связей, была отмечена положительная динамика к концу начальной школы. В средней и старшей школе результаты были еще лучше, – дети быстрее и более точно распознавали слова при чтении. Что касается «типичных» учащихся, то базовый навык чтения вслух у таких детей, как правило, сформирован уже к 3-4 классу. «Типичные» читатели изначально не отдавали предпочтения ни одному из режимов чтения, однако с возрастом наблюдалась тенденция к чтению «про себя». Читатели с дислексией, в свою очередь, в раннем возрасте читали лучше, когда имели возможность слышать себя, а с возрастом демонстрировали привыкание к чтению «глазами», поэтому в старшей группе не наблюдалось явного предпочтения ни к одному из режимов чтения.

В ходе эксперимента было замечено, что артикуляция, паузы, интонации и прочие аспекты, сопутствующие устному воспроизведению читаемого (в отличие от молчаливого чтения), усложняли процесс чтения «типичным» школьникам, а читателям с дислексией наоборот упрощали, повышая способность исправлять себя в процессе чтения. Это позволяет сделать вывод о том, в большинстве случаев учащиеся с дислексией могут в достаточной степени овладеть как чтением вслух, так и «про себя», только для этого им потребуется больше времени.

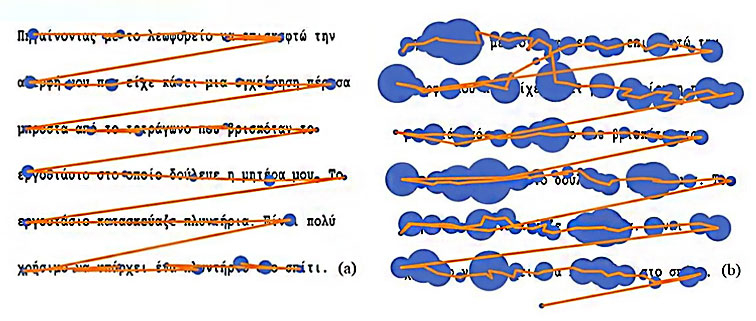

Исследование обоих режимов чтения проводилось с помощью технологии айтрекинга. У детей с дислексией в разном возрасте был выявлен ряд особенностей глазодвигательных реакций: более длительные фиксации, количество фиксаций увеличено, более короткие саккадические движения глаз, более низкая скорость чтения, наличие большого количества слов с множественной фиксацией (Рис.1). Полученные данные указывают на трудности, с которыми столкнулись ученики при расшифровке слов и беглого чтения. Кроме того, дислексики прилагали больше усилий к прочтению и практически не имели необходимых навыков «смыслового прогнозирования», о чем свидетельствует высокое число фиксаций, меньшее количество нефиксированных слов и бо́льшее количество исправлений.

Рисунок 1: Пути чтения типичного читателя (а) и читателя с дислексией (б). Синие круги – фиксации, оранжевые линии – саккадические движения. Чем больше круг, тем дольше фиксация.

Технология айтрекинга помогает профильным специалистам в проведении мониторинга и независимой оценки уровня сформированности навыков письма и чтения у школьников, позволяет более эффективно составлять учебные программы и корректировать индивидуальные планы обучения для детей с дислексией.